【問 1】 住生活基本法に基づき 2016(平成 28)年3月18日に閣議決定され た住生活基本計画の目標として掲げられている次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 2】 賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)により賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に関する次の記述のうち、最も適切なものの組合せはどれか。

ア 貸主に対する重要事項説明

イ 貸主に対する重要事項説明のための書面への記名押印

ウ 貸主との契約における契約書面への記名押印

【問 3】 賃貸住宅管理業者登録制度により賃貸住宅管理業者の基幹業務を行う場合に、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか。

【問 4】 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

【問 5】 賃貸住宅管理業者登録制度の登録に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 賃貸住宅管理業者登録制度の登録は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。

- イ 賃貸住宅管理業者登録制度の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の 90 日前から有効期間満了の日までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

- ウ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程で定める管理事務に関する専任の実務経験者等を、事務所ごとに、1名以上置く必要がある。

- エ 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は、登録を受けることができない。

【問 6】 賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者が遵守すべき事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- ア 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約において定めがあれば管理事務の再委託を行うことができるが、基幹事務については一括して再委託することはできない。

- イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、貸主に対し、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を、賃貸住宅管理業者登録規程に規定する実務経験者等をして、説明させなければならない。

- ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、管理受託契約及び転貸に係る賃貸借契約を締結する度に、当該契約を締結した事実及び当該契約の概要を記載する必要がある。

- エ 賃貸住宅を転貸する賃貸住宅管理業者(サブリース業者)は、転借人(入居者)から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。

【問 7】 賃貸住宅管理業者登録規程第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。

- イ 9条報告は、事業年度の終了後3月以内に行わなければならない。

- ウ 委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。

- エ 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

【問 8】 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 9】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。

- イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。

- ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。

【問 10】 普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

- ア 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。

- イ 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。

- ウ 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。

- エ 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。

【問 11】 借主の募集のために行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約(以下、各問において「不動産の表示に関する公正競争規約」という。)によれば、適切なものはいくつあるか。

- ア 自転車による所要時間は、走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。

- イ 中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するもののことである。

- ウ 物件は存在するが、実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。

- エ インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることは、「おとり広告」に該当しない。

【問 12】 宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

【問 13】 定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面により締結しなければ、有効な契約とならない。

- イ 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。

- ウ 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。

- エ 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。

【問 14】 建物賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

【問 15】 建物賃貸借契約と建物使用貸借契約の異同に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 16】 賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作 買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

【問 17】 賃貸物件の借主の義務に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

【問 18】 賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 19】 敷金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- ア 賃貸借契約が終了した場合、敷金の返還と明渡しは、敷金の返還が先履行となる。

- イ 敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。

- ウ 賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務が発生する。

- エ いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。

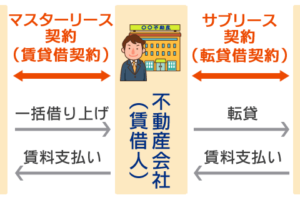

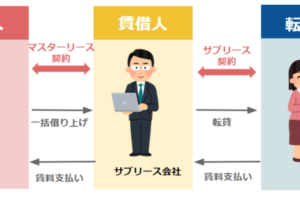

【問 20】 サブリース方式による賃貸管理業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

【問 21】 原状回復に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23 年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。)では、家具を設置したことだけによる床、カーペットのへこみ、設置跡については、貸主負担とすることが妥当とされている。

- イ ガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について、草取りが適切に行われていない場合は、借主に責任があると判断される場合が多いとされている。

- ウ ガイドラインでは、鍵の取替えについて、破損や鍵紛失という事情のない場合は、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、貸主負担とすることが妥当とされている。

- エ ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄について、喫煙等による臭い等が付着していない限り、貸主負担とすることが妥当とされている。

【問 22】 原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

- ア ガイドラインによれば、クッションフロアは8年で残存価値1円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。

- イ ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。

- ウ ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。

- エ ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。

【問 23】 管理受託方式の賃貸管理業務に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。

- ア 貸主たる委託者が死亡した場合、特約がない限り、相続人が管理受託契約上の地位を相続する。

- イ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸建物の借主に対し、その旨を通知しなければならない。

- ウ 賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項に関し、賃貸不動産経営管理士等をして、必要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

- エ 管理業者が貸主の代理として内容証明郵便を送付する行為は弁護士法に違反することはない。

【問 24】 住宅宿泊事業法による住宅宿泊管理業に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

- ア 住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結前に委託者に対して行う締結前書面の交付は、電磁的方法による情報提供を行った場合であっても、別途行わなければならない。

- イ 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。

- ウ 住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

- エ 住宅宿泊事業者は、狭義の家主不在型の住宅宿泊事業については、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。

【問 25】 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

- ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。

- イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

- ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

- エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。

【問 26】 住環境の整備、防犯対策に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

- ア 都道府県及び市町村が定める耐震改修促進計画に記載された道路にある1981(昭和 56)年以前に設置された塀のうち、高さが前面道路中心線からの距離の 1/2.5 倍を超えるもので、長さが 25mを越える塀の所有者は、耐震診断結果を各自治体が計画で定める期間内に報告しなければならない。

- イ 入居希望者に鍵の暗証番号を伝え、管理業者が立会うことなく室内を内見させることは、空室が犯罪に利用されることにつながる可能性があるため、慎むべきである。

- ウ 火災発生時に避難通路がふさがれていると、脱出が阻害されるため、ベランダの物置、廊下の自転車、階段や踊り場のダンボールなどを見つけたら、即座に撤去を求めるべきである。

【問 27】 未収賃料の回収、明渡しに関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

【問 28】 建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 29】 地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

【問 30】 給水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

【問 31】 排水・通気設備及び浄化槽に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

【問 32】 換気設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

【問 33】 不動産の調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

【問 34】 プロパティマネジメント業務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

【問 35】 不動産の税金に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

【問 36】 相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

【問 37】 管理業者の役割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

【問 38】 賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

【問 39】 建物の構造・工法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア プレハブ工法は、構成部材を工場製作し、現場では部材の組立を主に行うため、工期短縮、品質向上に優れている。

- イ 木造ツーバイフォー工法は、枠組みに構造用合板を張った壁、床によって構成された壁式構造の工法であり、枠組壁工法ともいう。

- ウ 壁式鉄筋コンクリート造は、建設可能な建物の階数、高さ等、また、単位面積当たりの必要壁量や厚さが法令で規定されている。

【問 40】 保険に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

「賃貸不動産経営管理士」の試験

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

コメントを残す