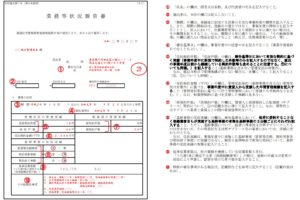

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問20

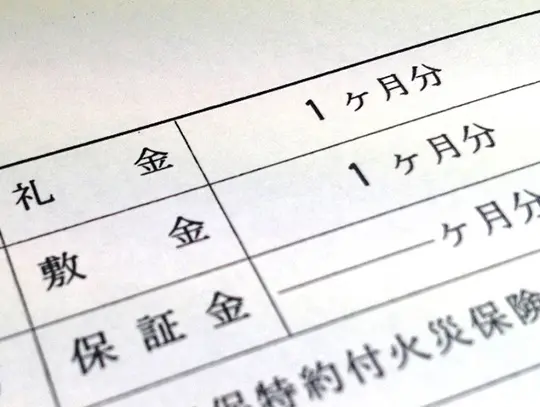

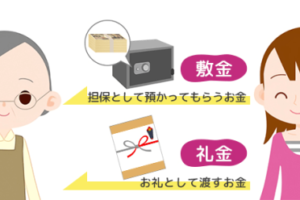

【問 20】 敷金の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

- 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。

- 敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。

- 賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。

- 敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問20の解説

1.敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるが、賃貸借契約は継続しつつ、敷金契約を合意解約して敷金の返還をすることができる。

敷金契約は、法律的には『賃貸借契約』と別々の契約です(最高裁昭和53年12月22日)。このため、賃貸借契約を継続したまま、当事者間の合意により敷金契約のみを解約し、敷金を返還することは可能です。

賃貸契約時に敷金を預託しますが、賃貸人と賃借人が合意解約すれば敷金を返金してもらうことも可能です。

その為、選択肢①は正しいです。

2.敷金は、賃貸借契約上賃借人が負うべき債務の担保として交付されるものであるから、賃貸借契約締結と同時に、または締結前に交付しなければならない。

敷金は賃貸借契約締結時に交付されるのが一般的ですが、法律上は敷金の交付時期について厳密な規定はなく、必ずしも契約締結と同時または締結前に交付しなければならないわけではありません。これは、敷金契約は、法律的には『賃貸借契約』と別々の契約であり、自由契約の原則に基づき契約ごとに当事者間で合意があれば、交付の時期は任意に設定できます。つまり、当事者間の合意により、契約締結後に敷金を交付することも可能です。

実務上は、契約後で入居日までに敷金を預託するのが普通ですが、敷金契約と賃貸借契約は別々の契約になりますので敷金契約で定めた日時までに預託をするようになります。

賃貸契約の開始後の預託でも問題がないということです。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人の明渡しが遅延したことにより発生する賃料相当使用損害金は、賃貸借契約が終了した後に発生する債務であるため、敷金から差し引くことはできない。

賃借人の敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、かつ、明渡しが完了したときです。つまり、明渡しまでに生じる一切の債務が敷金によって担保されます。このため、賃貸借契約終了後の明渡し遅延による損害金も、敷金から控除可能な債務に含まれます。

その為、選択肢③は誤っています。

4.敷金は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金を充当する旨の意思表示をしない限り、賃貸人はその全額を返還しなければならない。

賃貸人は、賃借人の債務を具体的に特定し、その債務に敷金が当然に充当されるものです。ですから、敷金からの控除の意思表示をしなくても、法律上当然に敷金から賃借人の債務を控除する権利を有します。なお、賃貸借終了後、明渡完了の時においてそれまでに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に,その残額を賃借人に返還しなければなりません。

その為、選択肢④は誤っています。