毎日「賃貸不動産経営管理士」の試験の勉強で過去問を解いています。

毎年出題される問題が、このサブリース方式と管理受託方式があります。

サブリース方式と管理受託方式

この2つは、建物の所有者と不動産管理会社の管理受託契約の種類になります。

管理受託方式は、建物の所有者より委任を受けて建物の管理を行う方法です。

サブリース方式は、建物の所有者より不動産管理会社が賃貸物件を借り上げて、借主に転貸をする方式です。

各管理受託契約の内容が、毎年1問は「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されますので、しっかり覚えて1点を取りに行きましょう。

管理受託方式

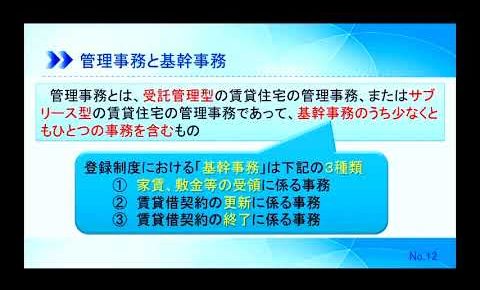

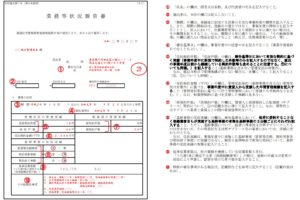

管理受託方式は、賃貸物件の管理になりますので、建物の所有者に代わり家賃・敷金などの受領に係る業務・賃貸借契約・更新契約に係る業務・賃貸借終了に係る業務・建物・設備の点検や維持管理を行い、建物の所有者への管理報告をします。

管理受託方式により賃貸物件を管理している場合、入居者から賃貸借契約に定めのない金銭を受領したとき、賃貸人に対しその旨を通知しなければなりません。この通知義務は、サブリース方式の場合には課せられません。

サブリース方式

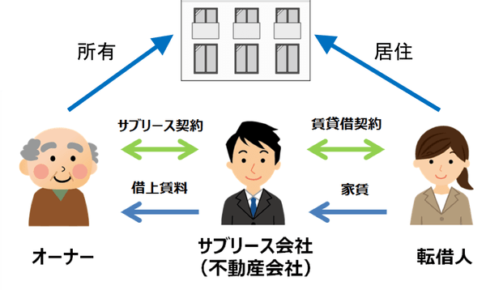

サブリース方式は、不動産管理会社が建物の所有者から賃貸物件を借り上げて借主に貸し出す(転貸借する)方法です。

サブリース方式によるメリットは、管理受託方式に比べると収入は少なくなりますが、建物の所有者の安定した収入です。

不動産管理会社が、借り上げていますので入居者がいない間も賃料の支払いがありますので建物の所有者は安心です。

サブリース方式にする事で、賃貸物件の建築時の銀行のローンも通りやすくなるそうです。

サブリース方式の説明

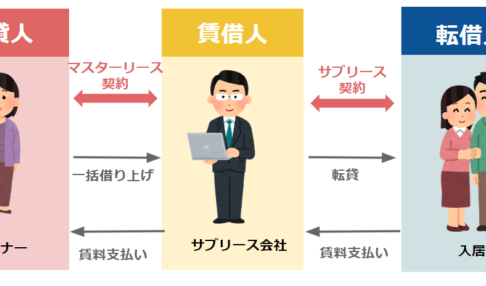

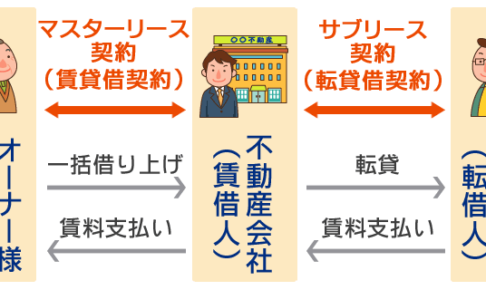

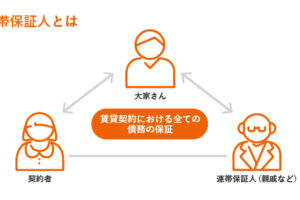

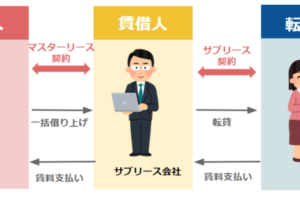

サブリース方式には3人の登場人物(原賃貸人・管理業者・転借人)と2種類(原賃貸借契約・転貸借契約)の契約が出てきます。

サブリース方式の流れは、このような感じになります。

まずは、この5つの人物と契約について説明をします。

原賃貸人とは、

賃貸物件の所有者です。

管理受託方式の時は貸主や賃貸人と書かれますが、サブリース契約になると管理業者も賃貸人となりますので、賃貸物件の所有者と管理業者が一緒にならないように賃貸物件の所有者の事を原賃貸人として書かれます。

管理業者とは、

サブリース方式による管理業者とは、原賃貸人より賃貸物件を借り上げて、転借人に又貸しをする業者になります。

サブリース業者や転貸人とも書かれることがあります。

転借人とは、

管理業者が、原賃貸人より借り上げをした賃貸物件を借りた入居者です。

実際に物件の使用収益をする人です。

原賃貸借契約とは、

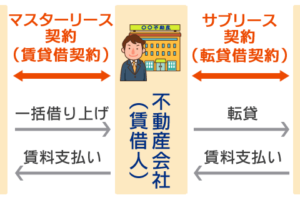

原賃貸人と管理会社の賃貸借契約です。

横文字で書くと、マスターリース契約となります。

管理業者と転借人の契約も賃貸借契約になりますので、2つの賃貸借契約を分ける為に原賃貸人と管理会社の賃貸借契約は、原賃貸借契約と呼ばれています。

転貸借契約とは、

管理業者と転借人の賃貸借契約です。

横文字で書くと、サブリース契約となります。

原賃貸借契約と転貸借契約

管理業者が、原賃貸人との間で原賃貸借契約を結んで賃貸物件を借り上げます。

借り上げた賃貸物件を管理業者が転借人に転貸借契約で貸し出します。

これが、サブリース方式の流れになります。

まず、「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されるポイントは、原賃貸借契約と転貸借契約は別々の契約になりますので、原賃貸人と転借人の間に契約関係はありません。

転貸借契約の時に預託した敷金や保証金も契約しているのは管理会社ですので、原賃貸人に返還する義務はないです。

サブリース方式の必須説明事項

サブリース方式では、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項の説明が必要となります。

- 「家賃保証」「空室保証」等により、空室時等において異なる借賃とする場合

- 借賃の改定に関する定め等により設けられている将来の借賃の変動に係る条件

最近、よくサブリース方式で問題になっている事項です。築年数が経って行くと建物も古くなってきますので、新築時と同じような賃料で貸し出しをすることが厳しくなってきますので、ずーっと同じ賃料での借り上げは難しいです。

サブリース方式の対抗問題

3人の登場人物(原賃貸人・管理業者・転借人)がいると必ず対抗の問題が出てきます。

宅地建物取引士の試験でもよく出題されるジャンルの問題です。

サブリース方式の場合は、管理業者を挟んでの賃貸借契約となりますので、管理業者の対応によって原賃貸人が強い場合や転借人が強い場合があります。その違いが、よく「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題されますので勉強をしましょう。

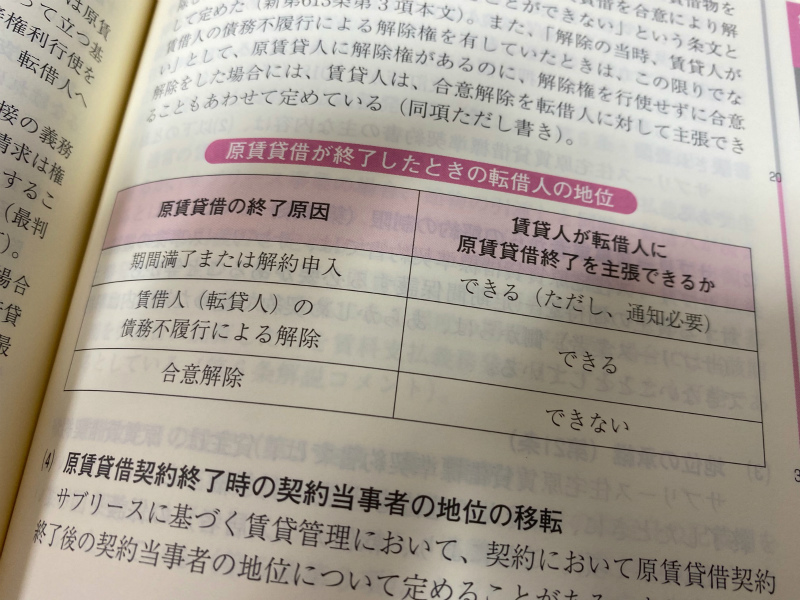

原賃貸借契約が期間満了または解約申入での解約

原賃貸人と管理業者の原賃貸借契約が期間満了または解約申入で解約した場合は、原賃貸人は転借人に原賃貸借契約の終了を対抗できます。(ただし、通知が必要)

転借人より原賃貸人の方が強くなります。(原賃貸人は転借人に対抗できる)

原賃貸借契約が管理業者の債務不履行での解約

原賃貸人と管理業者の原賃貸借契約が、管理業者の債務不履行により解約された場合は、転借人より原賃貸人の方が強くなります。(原賃貸人は転借人に対抗できる)

その為、管理業者の債務不履行で原賃貸借契約が解約された場合、原賃貸人は転借人に対して賃貸物件の明け渡しを請求することができます。

原賃貸人も債務不履行により被害を受けていますので、このような対応になります。

原賃貸人と管理業者の合意により原賃貸借契約を解約

原賃貸借契約を原賃貸人と管理業者の合意により解約した場合、原賃貸人より転借人の方が強くなります。(転借人は原賃貸人に対抗できる)

その為、原賃貸借契約を原賃貸人と管理業者の合意により解除された場合、転借人は原賃貸人に対して賃貸物件の使用収益することの継続(賃貸借契約の継続)を請求することができます。

サブリース方式での賃料の請求

上記のサブリース方式の対抗問題と合わせてよく出題されるのが、このサブリース方式での賃料の請求になります。

大体のサブリース方式の契約では、原賃貸借契約の賃料<転貸者契約の賃料となっています。

管理業者は、この差額分で経営をしています。

所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が 10 万円、転貸借契約における月額賃料が 12 万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して12 万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は 12 万円の支払義務を負う。

令和元年の「賃貸不動産経営管理士」の試験の問20に実際このような問題が出題されています。

この上記の選択肢は、誤っています。

原賃貸借契約の賃料<転貸者契約の場合

上記の選択肢では、原賃貸人が管理業者に10万円で賃貸物件を貸出をしていて、その10万円で借り上げた賃貸物件を管理業者は転借人に12万円で転貸借しています。管理業者が10万円の賃料を原賃貸人に支払わなかった場合、転借人は原賃貸人に対していくらの支払い義務を負うかという問題です。

転借人は、原賃貸人に対して原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額とを比較し賃料額の小さい方について支払義務を負います。

その為、上記の選択肢の場合、原賃貸人は原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額の小さい賃貸料の10万円を請求となります。

原賃貸借契約の賃料>転貸者契約の場合

上記の逆の場合で、原賃貸人が管理業者に12万円で賃貸物件を貸出をしていて、その12万円で借り上げた賃貸物件を管理業者は転借人に10万円で転貸借した場合です。

多分そんなに無い事ですが、原賃貸借契約>転貸借契約の場合は、原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額の小さい額になりますので、転借人は原賃貸借契約の金額までしか支払義務を負いません。

原賃貸人は12万円で貸出をしていますが、転貸人に対しては10万円までしか請求をする事ができません。

「賃貸不動産経営管理士」の試験 サブリース方式のまとめ

- 原賃貸人と管理業者の原賃貸借契約が、管理業者の債務不履行により解約された場合、原賃貸人は転借人に対抗できる。

- 原賃貸人と管理業者の原賃貸借契約が、合意により解約した場合、転借人は原賃貸人に対抗できる。

- 原賃貸人と転借人の間に契約関係はありません。

- 転借人は、原賃貸人に対して原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額とを比較し賃料額の小さい方について支払義務を負います。