今年の4月に民法の改正が行われました。

「賃貸不動産経営管理士」の試験で関係があるところは、連帯保証人の保証です。

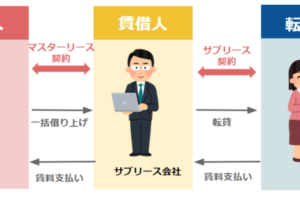

賃貸借契約 連帯保証について

4月以降の賃貸契約の保証人は、極度額を設定しないと保証契約は無効となります。

今までの賃貸借契約書では、保証人は借主の方と同じだけの債務を負う契約となっていましたが、保証人を保護する為に保証の極度額を設定する契約となります。

極度額(いくらまで保証する)を設定しますので、万が一の場合でも保証人はその金額以上を請求されることがありませんので、保証人の方も安心です。

この極度額の設定は、個人が保証人になる場合だけですので、法人が保証人になる場合には必要がありません。

令和2年度 宅地建物取引士試験問題 問2

令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合

(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合

- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関して、民法の規定によれば、正しいもの選択肢を答える問題です。

令和2年度 宅地建物取引士試験問題 問2の解説

1.ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。

平成16年に,民法の保証に関する条文が改正され、「保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」という規定が新設されました。

ケース①のお金の貸し借りの保証、ケース②の賃貸借契約の保証のどちらも書面でしなければ効力が発生しません。

ケース①のお金の貸し借りの保証だけが、口頭による合意で有効になるわけではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。

保証の極度額の設定は、個人の場合だけです。

法人が保証をする場合には、極度額の設定は必要ありません。

ケース①の保証契約の場合及びケース②の保証契約の場合共に、個人が保証をする場合は極度額の設定が必要で、法人が保証をする場合は極度額の設定は必要ありません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。

連帯保証契約に「まず主たる債務者に対して先に催告するべきである」という催告の抗弁権はありません。

連帯保証人が債権者から債務(借入金の返済や賃料の支払い)の履行を請求された場合は、保証をしている人に先に請求してくださいと言うことはできません。

ケース①の保証契約の場合及びケース②の保証契約の場合共に同じです。

その為、選択肢③は誤っています。

4.保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

これも2020年の民法改正の内容になります。

事業用融資の保証契約は、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認(公正証書での契約)しなければ、 効力を生じない。

ただし、このルールは次のものには適用しない。

- 主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役等

- 主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等

- 主債務者が個人である場合の共同事業者又は主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者

「賃貸不動産経営管理士」の試験では、そんなに関係がないと思い解説をしませんでしたが、このような民法改正もあります。

まず、「保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合」とわかりにくい言葉で記載されていますが、保証人は公正証書での保証契約でする気が無いということです。

上記の民法改正の内容より、ケース①は事業用の融資となりますので保証人のCがAの事業に関与しない個人であるときは、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認(公正証書での契約)をしなければ、 保証の効力が発生しません。

ケース②の保証契約(賃貸借契約の保証)には、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認(公正証書での契約)することは必要ありませんので、保証契約は有効です。

その為、選択肢④は正しいです。

結構難しくなっていますので、今宅地建物取引士の試験を受けたら受からないかもしれません。