令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問26

【問 26】 賃貸借契約における保証に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- ア 賃貸人の地位が移転した場合は、保証人は、新賃貸人に対しては保証債務を負わない。

- イ 賃借人の債務を連帯保証している保証人は、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合、保証債務の履行を拒否することができる。

- ウ 保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができる。

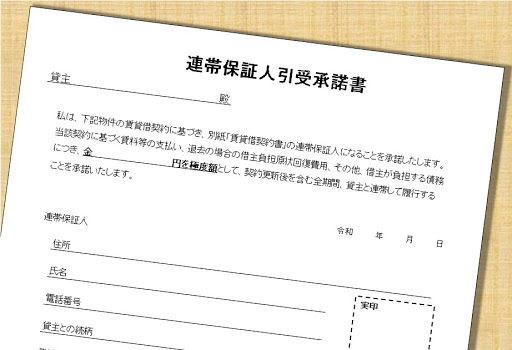

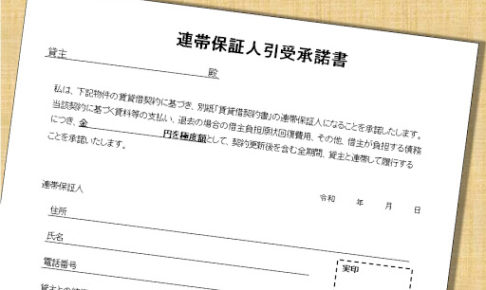

- エ 個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。

- ア、イ

- イ、ウ

- ウ、エ

- ア、エ

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問26の解説

令和2年4月1日に民法の改正が行われ、賃貸借契約の保証の内容も変わりました。

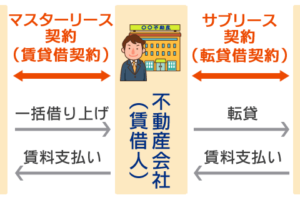

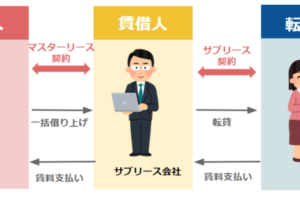

- 継続的な契約による不特定の債務を対象とする保証契約を「根保証」といいます。例)貸金等の債務の保証契約 不動産賃貸の借主の債務を対象とする保証契約 など

- 個人が保証人となる根保証契約のうち、貸金等の債務を対象とするものについては、極度額を定めなければ無効となる旨の規定が設けられました。

- 今回の改正は、極度額の定めをしなければならない旨の規定の対象を、貸金等の債務の保証だけではなく、不動産賃貸借の保証を含む、全ての根保証契約にまで拡大したものになります。

- 主債務者の委託を受けて保証人となった者からの請求があったときは、債権者は、保証人に対して、遅滞なく、主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他主債務に従たるすべてのものについて、不履行の有無、残額及び履行期限が到来しているものの額に関する情報を提供しなければなりません

今までの賃貸借契約の保証人は借主の不特定の債務を対象とする保証契約を「根保証」でしたが、極度額を定めなければ令和2年4月1日以降の賃貸借契約では無効となります。

簡単に記載をすると、今までは借主の賃料の未納や原状回復の費用のなどいくらになるかわからない金額を無制限に保証をしないといけませんでしたが、令和2年4月1日以降の契約では極度額(保証人が保証する金額)を設定しないと保証の効力が発生しません。

実務上では、保証会社を付けますので保証人を設定することは少なくなっていますが、保証人を保護を目的とした法律になります。

因みに、法人が連帯保証をする場合には極度額の設定は必要ありません。

もう一つが、情報提供です。

保証人から保証している債務の未納等の確認がありましたら、保証人に滞納状況を提供しなければなりません。

今までは、個人情報等で滞納状況等を伝えることができませんでしたが、保証人から確認がありましたら教えないといけません。

ア 賃貸人の地位が移転した場合は、保証人は、新賃貸人に対しては保証債務を負わない

今回の民法改正には関係ありませんが、賃貸人の地位が移転した場合(賃貸物件のオーナーチェンジの時)でも、賃貸契約の保証人は新しいオーナーに対して保証債務を負います。

その為、保証債務を負わないという選択肢アは誤っています。

イ 賃借人の債務を連帯保証している保証人は、賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合、保証債務の履行を拒否することができる。

連帯保証人には、検索の抗弁権(主債務者には取立てが容易な財産があるので、まずは主債務者に請求してくれという権利)がありません。

賃借人が賃料を支払うだけの資力があるにもかかわらず滞納している場合でも、連帯保証人はまずは主債務者に請求してくれということはできません。

その為、保証債務の履行を拒否することができるという選択肢イは誤っています。

ウ 保証人は、賃借人の委託を受けて賃貸借契約上の賃借人の一切の債務を保証している場合、賃借人が賃料を滞納しているかどうかについて賃貸人に情報提供を求めることができる。

今回の民法改正の内容です。

保証人は、自分が保証している債務の滞納状況などを知る権利があります。

その為、賃貸人に滞納状況などの情報提供を求めることができるという選択肢ウは正しいです。

エ 個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。

こちらも今回の民法改正の内容です。

個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、保証契約(連帯保証契約を含む)は、極度額を設定しないと無効となります。

その為、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じないという選択肢エは正しいです。