「賃貸不動産経営管理士」の試験に毎年出題されている、保証の問題。

賃貸契約に必要な保証人の債務のことになります。

今年(2020年)には、民法改正が行われ賃貸借契約の保証の内容も変わってきていますので、「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題される可能性が高くなってきています。

先日行われた、宅地建物取引士の試験では、早速保証に関する問題が出題されていました。

賃貸借契約の保証について

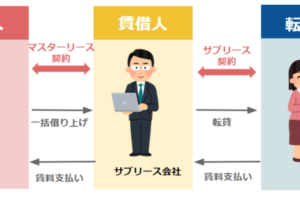

最近では、保証会社を使うことが増えてきて保証人を付けることが減ってきています。保証会社が保証料を支払うことにより、保証人の代わりになり賃貸契約が成立することが多くなっています。

事務上の事は「賃貸不動産経営管理士」の試験に出ませんので、このくらいにしておきます。

「賃貸不動産経営管理士」の試験に出題される保証の契約について書きます、

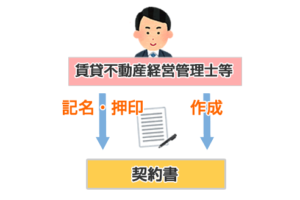

- 保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じません。

- 賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があれば、新たに保証契約書を作成しなくても、保証契約は有効です。

- 保証人の保証債務は、賃貸期間中の賃料から解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金、退去後の原状回復費まで含まれます。

- 保証人は、原則として、賃貸借契約更新後の賃貸借から生ずる借主の債務について、保証契約を更新しなくても、保証債務を負います。

- 貸主が賃貸物件を第三者に譲渡(オーナーチェンジ)した場合でも、保証契約は継続し、保証人は新貸主との間で保証債務を負います。

- 保証人は、借主が負担する債務よりも重い保証債務を負担しません。

- 借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証債務を負います。

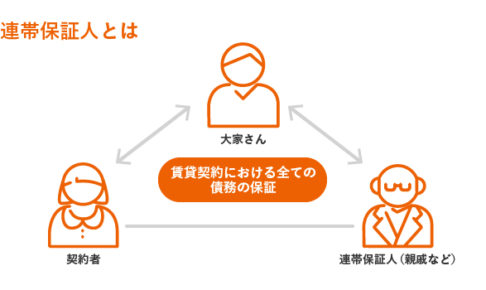

保証人と連帯保証人の違い

保証債務には、保証人と連帯保証人と2つあります。

法律上、保証人より連帯保証人の方が重い責任を負います。

その為、ほとんどの賃貸借契約では、連帯保証人を設定することが多くなっています。

違いは、下記の様になります。

- 連帯保証人には、催告の抗弁権がない。

- 連帯保証人には、検索の抗弁権がない。

- 連帯保証人には、分別の利益がない。

この中で、「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出題されるのは、催告の抗弁です。

催告の抗弁とは、

「まずは主債務者に請求してくれ。」という権利です。

連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。

例えば、借主が賃料を支払わない場合、連帯保証人のところに貸主や賃貸物件の管理会社から賃料の支払いの請求が行きますが、先に借主に請求をしてくれと言うことができません。

検索の抗弁権とは、

「主債務者は返済能力があるのだから、主債務者から返済してもらうか、それが叶わないなら、主債務者の財産を差し押さえてくれ。」と主張できる権利です。

連帯保証人には、検索の抗弁権がありません。

検索の抗弁権はそんなに出題されませんので、このくらいにします。

分別の利益とは、

分別の利益とは、保証人が複数いた場合、実際に主債務者に代わって返済を行なわなければならなくなっても、賃料等全額を保証するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。

連帯保証人には、分別の利益がありません。

複数連帯保証人がいた場合でも、賃料等全額を保証することになります。

分別の利益もそんなに出題されませんので、このくらいにします。

2020年 民法改正 保証債務

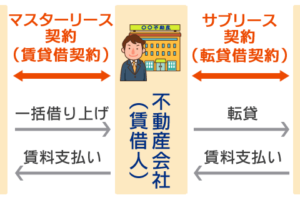

民法改正により2020年4月以降の賃貸契約の保証人は、極度額を設定しないと保証契約は無効となります。

今までの賃貸借契約書では、保証人は借主の方と同じだけの債務を負う契約となっていましたが、保証人を保護する為に保証の極度額を設定する契約となります。

極度額(いくらまで保証する)を設定しますので、万が一の場合でも保証人はその金額以上を請求されることがありませんので、保証人の方も安心です。

この極度額の設定は、個人が保証人になる場合だけですので、法人が保証人になる場合には必要がありません。