「賃貸不動産経営管理士」の試験まであと23日。

試験まで1ヶ月を切っていますので、皆さん過去問を解いて勉強をしていると思います。

何度も過去問を解いていると答えを覚えてしまうので、宅地建物取引士の試験でも「賃貸不動産経営管理士」の試験で出題されるような問題も出題されていますので、解いてみましょう。

令和2年度 12月宅地建物取引士試験問題 問12

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。

- BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。

- 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。

- Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

令和2年度 12月宅地建物取引士試験問題 問12の解説

1.当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。

賃借物の修繕は、基本的には、賃貸人の義務となっています(民法606条1項)。賃借人による修繕は、賃貸人が修繕しなかったり、賃貸人による修繕を待つ余裕がない場合の例外的な措置といえます。

その為、選択肢①は正しいです。

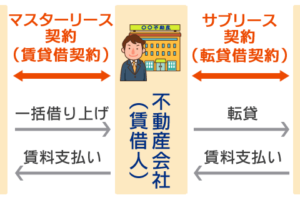

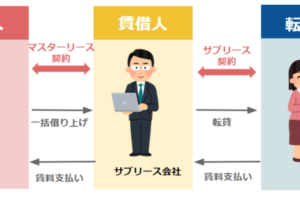

2.BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。

そのままです。

無断転貸があった場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人が賃貸借を解除することはできません。

その為、選択肢②は正しいです。

3.賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。

賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合とは、定期建物賃貸借契約の締結の事だと思われます。

定期建物賃貸借契約は、契約の更新がない旨を説明だけでは成立しません。

事前に書面を交付した上で説明及び契約終了の6ヶ月前から1年前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしないと期間満了により契約が終了しません。

その為、選択肢③は誤っています。

4.Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者が、建物の賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条1項本文)。

事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、相続人になることはできませんが、建物の権利義務(賃貸契約等)を承継しますので、そのまま住み続けることができます。

その為、選択肢④は正しいです。

宅地建物取引士の試験は、売買関連の事が多く出題されますので賃貸関係のことは少ないですが、この賃貸の分野を掘り下げている試験が賃貸不動産経営管理士になります。時間があったら宅地建物取引士の試験の過去問も解いてみましょう。