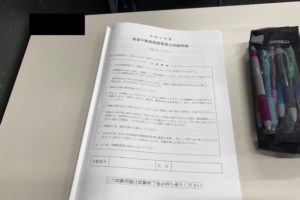

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問24

【問 24】 Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。

- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

- Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

- Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。

- Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問24の解説

1.Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

内縁の妻C(結婚をしていない妻)は、相続人になることはできませんが、賃貸契約を継承することはできます。

明渡しを求められた場合でも、賃借権を主張することができます。

その為、明渡しを拒むことができないという選択肢①は誤っています。

2.Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

選択肢①と違い、借主が死亡して相続人がいない場合でも、内縁の妻C(結婚をしていない妻)は、相続人になることはできませんが、賃貸契約を継承することはできます。

明渡しを求められた場合でも、賃借権を主張することができます。

その為、選択肢①と同じように明渡しを拒むことができないという選択肢②は誤っています。

3.Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。

地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、 又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法の規定による国の補助に係るもの。

賃貸不動産経営管理士の勉強として初めて見る内容です。

公営住宅は、低所得者の為に国が補助して賃貸をしているものなので、その当然に使用権を相続によって承継することにはならないようです。

その為、選択肢③は正しいです。

4.Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。

賃借権(賃貸借契約)は、借主が死亡をしても消滅しません。

相続人がいない場合でも当然には消滅しません。

その為、選択肢④は誤っています。